お子さんが夏休みの宿題をなかなか終わらせないのは「やるのが大変だから」です。

「簡単な問題しかない」とわかればほとんどのお子さんがさっさと終わらせます。

ですが、さっさと終わらせたがらない場合は「苦手な内容がある」可能性が高いです。

苦手とまで言わなくとも、スラスラ解けないので疲れたり、イライラしたりという感じです。

夏休みの宿題は何のためにあるのか?考えたことはありますか?

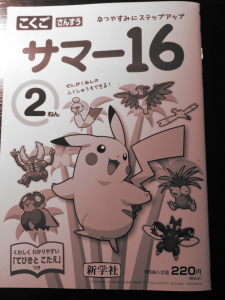

特にワーク。

1学期のまとめなんです。復習ですね。

ですから、「復習」と考えると「今理解させなきゃ!」とか思うと思うのですが、正直あの量にコンパクトにまとめられていたら、「できないところはどこだったか?」を確認するためくらいにしか使えません。

つまり、できないところを見つけるためのワークです。

できない単元があったら、そこは教科書や学校のドリルを見て特訓するか、別の問題集などを購入して特訓した方がいいです。あの短い問題の中で、「これができないからできるようにしよう!」というのはかなり難しいです。

ただ、ちょっとだけ教えればできるようなものや(計算方法を間違えて覚えていたとか)、漢字で書けなかったものがあるなど、その場ですぐに覚えればできる事はその場で解決しましょう!

ですが、複雑な算数の問題や、国語の読解問題はそのタイミングでなぜそれが答えなのか?は、説明してもわからない方が多いです。まだそれを理解するまでの実力がない状態ですので、いくら説明上手な人が説明してもその時わかった気になるだけで根本的な解決につながりません。

こういった問題は日々訓練していく事でレベルが上がり、できるようになります。レベルが上がらないと、何度やってもできない事があります。何度やってもできないと本人の自信が損なわれて苦手意識がついてしまいます。一番良くないパターンです。

- その場で覚えられるものや、その場でやり方を覚えればスムーズにいくものはその場で解決

- 今まで何年間もあまりできていなかったものが突然できるようにはならないので、一旦放置

放置したものはそのままにしておくのは良くありません。

その単元やそのジャンルの簡単な問題集を購入して、できるレベルに戻って特訓するのが効果的です。

というわけで、学校から出されているドリルはできないところ探しに活用し、できなかったところは残りの夏休みに徹底的に練習すると自信がつくことと思います。